医者の随筆は面白い。

医者

高田義一郎、式場隆三郎、正木不如丘、渡辺房吉、福島伴次――結構買ったが、今のところハズレを引いたことがない。どれもこれも、最後の一ページに至るまで、私の興味を捉えたまま放さなかった。

現在向かい合っている『研究室余燼』も、そんな「医者の随筆」の一冊である。

昭和十八年発行。

著者の名前は貝田勝美。

九州帝国大学で第三内科の教授職を務めていた人物だ。

カルテよろしく話の筋が明晰で、かといって無味乾燥というわけでもなく、厭味にならないユーモアがふんだんに散りばめられており、目を通している

貝田教授もこの博士――文中では「T博士」で呼ばれている――とはよく将棋を指す仲であり、その対局風景というのがまた独特で面白いのだ。

どうも私達の将棋といふものは、木村八段が、一歩を突くのに四時間も考へる序盤よりは、王手飛車を掛けたり掛けられたりの乱戦乱撃の終盤――文字通りの終盤であるが――の方が、より興味をひくらしい。

従って、多年戦ひ慣れたT博士と私との会戦になると、盤に向った時の二人の意気込にも似ず、一定の陣形を整へるまでは、お互いに先方の陣形をまるで見ないのだからひどい。

後で気がついて、

――あっ、その手でありしか……等は、驚くに足らぬ。(31頁)

ついでながら貝田教授は、とある新聞社主催の将棋大会に出たときもこの指し方を用いたらしく、そのため某プロの内弟子――十三、四歳の少年に過ぎなかったが――相手にさんざんな目に遭っている。

尤も私達は

医者ならではの盤外戦術といっていい。

サルモネラ菌のいったい何処に愛すべき要素があるのかさっぱり見当がつかないが、四六時中ああいうものと向かい合っていると、ふとしたはずみで愛嬌を感じもするのであろう。

他にも見どころは山ほどあるが、今回は特に「外套盗難事件」について触れておきたい。

昭和十一年が始まって間もない睦月のある日、臨床講義を聴いている間に、研究室に脱ぎ捨てておいた貝田教授――この頃はまだ一研究員に過ぎなかったが――の外套が盗まれたのだ。

外套そのものはむろんのこと、そのポケットには買ったばかりの革手袋と、電車の回数券とがぶち込んである。さても重大な損失に、彼の心は「消化不良を起したやうに」憂鬱になり、盗人への憤りに脳は茹だった。

私にしても学生時代、コートを盗まれた経験があるからこの気持ちはよくわかる。単純な経済上の利害を超えて、自分の所有物が奪われたというその現実が、わけもなく不快で堪らないのだ。睡眠中、顔の上を蟲に這われた感覚に、あるいは似ているかもしれない。

さて、腹立ちを紛らわすため、貝田教授は道連れを模索することにした。

自分と同じく、外套を盗られた不幸な男を、古今東西様々な例に求めたのである。

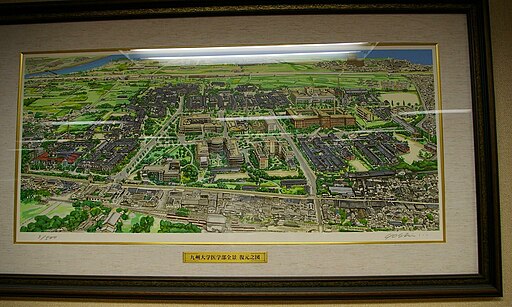

(Wikipediaより、九州大学病院地区・戦前キャンパス復元図)

まったく人間にとって道連れほど喜ばしいものはないだろう。道連れさえ居るのなら、たとえ十中八九死ぬ、塹壕から飛び出しての突撃だろうと案外すらすらやれるものだと見抜いた生田春月は、まったく慧眼の持ち主だった。

貝田教授の同類探しは、セルゲイ・ゴーリキーの短編小説の主人公から果てはイエス・キリストその人にまで延びてゆく。

このキリストの逸話というのが、また秀逸な出来なのだ。

エルサレムの郊外で、その日は少し蒸し暑く、外套を着て説教をするには汗ばむほどであったので、キリストは道傍の楊柳の枝に外套を掛けて、飯より好きな説教を始めた。

温かい陽気のせゐで、少しウトウトしてゐた楊柳の木は、ふと眼を醒まして見ると、自分の枝に贅沢さうな外套が掛ってゐる。

聞くともなしにキリストの説教を聞いてゐると、この世の中で願って出来ないことはない。欲しかったら、遠慮なく何でも求めるがよい、頬っぺたを一つぐらゐ殴ったっで別に差支へはない――といった結構づくめなことを言ってゐる。

楊柳の木は、何と素晴らしい訓だらうと感服すると同時に、木枯の吹くエルサレムの郊外の冬の寒さを考へると、急にこの外套が欲しくなった。

足が速いだけで月給が貰へる世の中である、楊柳に足が生えても不思議はない。楊柳の木は、キリストの油断を見すまして逃げ出した。

――このこと以来、キリストの怒に触れて、エルサレムの郊外には楊柳の木は生えぬと伝へられる。(37~38頁)

一連の作業により、教授の心はいくぶんか平静さを取り戻した。

後日、「キリストに劣らない立派な外套」を新調したそうである。

なお、補足すると、九州帝国大学は福岡県に本拠を置くが、貝田教授の出身地は長崎県。

1945年8月9日、キリスト教圏の科学者たちが叡智を振り絞って開発した原子爆弾が投下され、長崎上空500メートル附近に於いて炸裂したとき。九大に設置された応急救護班の名簿に、貝田勝美の名もあった。

およそ3ヶ月間に亙って診療業務に従事したあと、翌年4月になってから、「原子爆弾研究余録」なる小稿を発表している。

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。

この記事がお気に召しましたなら、どうか応援クリックを。

↓ ↓ ↓

![]()