「おれは料理の大博士だ」

とは、井上馨が好んで吹いた法螺だった。

――ほんまかいな。

と、疑わずにはいられない。

発言者が伊藤博文だったなら、納得は容易、抵抗らしい抵抗もなく、するりと呑み下せただろう。伊藤の素性は、武士とは言い条、下級も下級の出であった。

(Wikipediaより、長州五傑)

あの階層の貧窮ぶりは――特に江戸時代後期にかけて――まったく凄絶そのものであり、ややもすれば勃興する資本主義的風潮の

文化年間成立の『世事見聞録』を捲ってみると、

「…なべて武家は大家も小家も困窮し、別て小禄なるは見体甚見苦しく、或は父祖より持伝へたる武具、及び或は先祖の懸命の地に入りし時の武器、其外家に取りて大切の品をも心なく売払ひ、又拝領の品をも厭わず質物に入れ、或は売物にもし、又御番の往返他行の節、馬に乗りしも止め、鑓を持せしを略し、侍若党連れたるも省き、又衣類も四季節々の物、質の入替又は掛売の雑呉服といへる物を借込て漸く間を合せ、又其

先祖が死線を潜った際に頼みの綱と抱いていた刀槍さえも売っ払い、

若党、槍持ち、騎馬すら廃し、

それでも金が足りないゆえに、夏の間は冬の着物を、冬の間は夏の着物を、入れ替わり質にぶち込むという自転車操業めいた手法で暮らしをどうにか弥縫する、

世知辛すぎる状態が、躍如と記載されている。

どこか田舎の庄屋の方が、よっぽど

(秩父銘仙工場内部)

寛政十年、森山孝盛なる旗本が世に著した『蜑の焼藻』を覗いてみても、

「…百俵五十俵有余の御目見得以上の人は僕一人つかふことも叶はで、宅にてはみづから米薪をあつかふやから多し。彼輩は支配与頭の逢対にも容易に出ることかたければ、病と号して朝夕をたすけ、

常時家人を置くだけの資力も持ってないゆえに、やむなく「みづから米薪をあつかふ」、台所に立つ武士の姿を赤裸に素っ破抜いている。

だから、伊藤博文が若い時代それをした――包丁芸の達者であるというならば、繰り言になるが、容易に納得できるのだ。

しかし井上となると話は違う。

彼は上士ではないか。

筋目の正しい、折り紙つきの、歴とした門閥である。そういう男がみずから調理の場に臨む、必要性が何処にある?

ない。

敢えて断言してみたい。

必要に迫られてでないならば、純然たる趣味であろうか。そっちの方が、どうも有り得そうである。

もっとも肝心の腕前たるや賛否両論、舌の上に楽園が拓ける場合もあれば、名状し難い「物体X」――とても口に入れるには相応しからぬナニカまで往々生産するという、当たり外れの極めて激しいものだった。

素人芸

以下に示すはくだんの大塊、野田卯太郎が運良くも、「当たり」を引いた際の噺だ。

――内田山の井上邸を訪ねた際。

と言っているから、最低でも明治二十七年以後だろう。四方山話に耽っていると、すっかりいい時間になった。

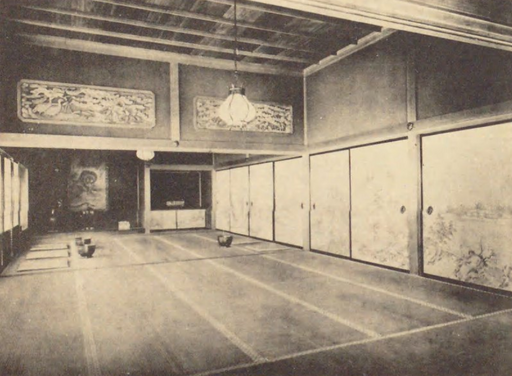

(Wikipediaより、内田山本邸、周文の間)

「ついでだ」

めしでも喰っていけ――と誘われて、野田は遅疑なく頷いた。下手に遠慮しようものなら、雷が落ちるとわかりきっていたからである。ねぎま鍋が、卓の上に運ばれた。箸をつけるとなかなかうまい。

(汁がいい)

独特で奥深い滋味がある。

野田はすっかり夢中になって掻っ込んだ。

「どうだ」

身を乗り出して井上が訊く。

「まことに結構なものですな」

本心から、野田が答えた。

それへおっかぶせるようにして、

「そりゃあ結構であるべきはずだ。なんてったってスッポンで出汁をとっているんだからなあ、このねぎま鍋の汁はよう――」

多年の研究の成果だぞ、と。

さも得意気に、稚気さえ浮かべて語ったということだった。

人を怒鳴りつけるのと、気に入った書画骨董をねだりまくって頂戴するのが明治の元勲・井上馨の趣味の全部でなかったらしい。

「凡そ志士の身を立て名を成すの要は、其芸能人の意表に出るに在り。関羽が書を能くして加藤清正が和歌に妙なりと聞けば世人は之に驚き、此人にして此芸ありとて益々其人物に心酔する外なかるべし」

福澤諭吉の言葉であった。

そういう面から推し量るなら、――なるほど確かに井上馨は志士と名乗るに相応しい。一筋縄ではとてものこと括れない、味わい深い人間性をもっていた。

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。

この記事がお気に召しましたなら、どうか応援クリックを。

↓ ↓ ↓

![]()