そのころ、叛乱があった。

きっかけは、まあ、益体もない。

ウェールズ人にイングランドの慣習を強制しようとしたところ、彼らはほとんど焚火に向かって放り込まれたマグネシウムのようになり、金切り声で拒絶を叫び、たちまち武装を整えて蜂起の運びとなったのだ。

(ウェールズ、コンウィ城)

こと、中世紀のヨーロッパでは時候の挨拶にも近い、茶飯事的な現象だろう。

ただ一点。鎮圧に動いたイングランドの軍団中に、未だ玉座に就く前の、若かりし日の「長脛王」エドワード一世が混ざっていたのが、事を極めて重大にした。

飾らずにいうとこの戦いで、エドワードの率いた軍はけんもほろろに打ち破られる破目となる。

(おのれ。――)

未来の王は自尊心をいたく損ない、屈辱に歯を噛み締めた。

唾液のかわりに胆汁でも分泌されているかのように、口の中が苦っぽい。

しかしながらそれとまったく並行し、

(連中の武器、あれはよい)

衝き上げ

ウェールズ人が得手とするロングボウの性能に、彼はこのとき、心の底から魅せられたのだ。

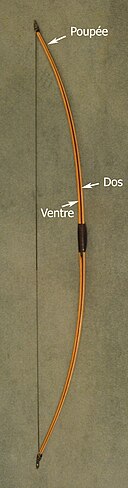

(Wikipediaより、ロングボウ)

短弓では話にならない。

威力も射程もすべてが足らぬ。騎兵突撃を喰い止めるには、まるで及ばぬ代物である。

クロスボウもまた、満足とは程遠い。

威力は高いが、装填に時間を喰い過ぎる。勇猛な騎兵集団が、脇目もふらさず一直線に突っかかって来た場合、撃てるのはせいぜい二発まで。後はやっぱり短弓同様、戦列をズタズタに切り崩されて蹂躙される運命である。

だがしかし、ロングボウときたらどうだろう。

少なくとも十秒に一発の連射性能、百六十メートル先のチェインメイルをぶち抜いて、中身の騎士の太腿を鞍に縫いつける大威力。

すべてが理想的だった。

(あれを、ぜひとも)

こちらも揃える要ありと、雨注する矢に算を乱して逃げ惑う己が騎兵を見やりつつ、エドワードは思ったという。

「軽蔑すべき敵よりも尊敬に値する敵を見よ」。

赤い皇帝・毛沢東の金言である。

古今東西、名将と呼ばれる連中は、すべからくこの実行者であったろう。

日本国では家康公がいい例だ。あれほど長期間に亙り武田の脅威に晒されながら、権現様は甲州流の軍法に、ひいてはそれを組み立てた信玄公の頭脳に対し、はちきれんばかりの魅力・尊敬・憧憬を抱いていたものとみえ、ついには自家の編成をほぼほぼ基底部分から甲州流に変えてしまった。

エドワード一世も同様に、精神風土の総入れ替えを試みた人であるらしい。

…優秀な軍司令官であったエドワード一世は戦闘の際に、軽騎兵隊とウェールズ式の射手隊とを巧みに配置するすべを心得てゐた。彼は「武装条例」によって、イギリスにおける小土地所有者のすべてに長弓の使用を強制した。弓を射ることが「跛や老いぼれでない」臣民たちの唯一の娯楽であるやうにするため、彼は、テニスや、球転がしや、九柱戯や、その他の遊戯を悉く不法であるとして禁止した。土地からの収入が四十シリング以上ある者はすべて弓と矢を有たねばならないし、また父は子に弓術を教えねばならなかった。(アンドレ・モーロア『英国史』)

淫するほどの、ロングボウへの入れ込みぶりであったろう。

施策の効果は彼の死後、孫子の代は百年戦争の時分に於いて

クレシー然り、ポワティエ然り。

英国軍が時として彼ら自身たまげるほどの決定的な大勝利を遂げたのは、武器の優越――ロングボウの性能と、その扱いの習熟に負うところが大だった。

――どうだ、それみろ、やっぱり俺が正しかったじゃあねえか。的中々々、快なる哉だ、わっははははは。

と、エドワード一世、あるいは泉下で思う存分おらびあげたことだろう。

実際そうする資格があった。

ここにも技術と戦争の熱愛ぶりが窺える。

(ウェールズ、スランディドノの町)

「近代の戦争は専ら器械に依頼するものにして、怯夫の利器よく勇者を殺すに足る可しとの事実は、世人の普通に知る所なれば、我輩の心思を悩ますものは、我武器の多少と其利不利と、之を用る人の多少と其技倆の巧拙と、是れなり」――福澤諭吉が明治に語ったこの説は、十四世紀に於いてすら遺憾なく適用されるのだ。

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。

この記事がお気に召しましたなら、どうか応援クリックを。

↓ ↓ ↓

![]()