兵隊の数が足りなくなると、そのあたりの人夫を拉致して形ばかりの軍装をさせ、兎にも角にも体裁の弥縫に腐心するのは、なるほど宗主国様とそっくりだ。

李氏朝鮮のことである。

東学党の乱、またの名を甲午農民戦争が勃発した当初の話だ。朝廷はその保有する戦力中でも最精鋭の聞こえが高い近衛兵を派遣して、事態の収拾を図ろうとした。

その数、実に八百人。

大隊規模と考えて、まあ差し支えはないだろう。

祈りにも似た期待の視線が彼らの頭上に注がれた。

ところがいざこの大隊が軍旅に着くとどうであろう。早や翌日から脱走兵が続出し、敵の影も見ていないのに気付けば百余名が消えているという絶句すべき

更には病気を訴えて、その場から一歩も動こうとしなくなった連中が五十名ほどこれに加わる。

たいへんな近衛もあったものだ。

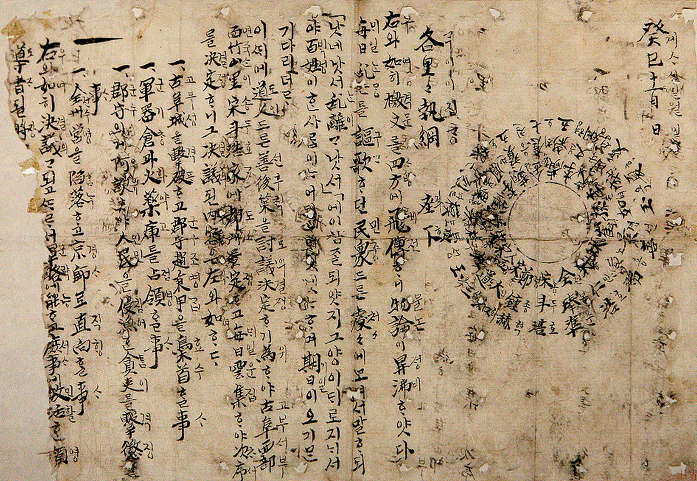

(景福宮の鳥瞰)

万が一、億が一、兆が一にも有り得ぬことだが。もしも何かが致命的に間違って、この現象が同時代の日本軍で起きたとしたらどうだろう。きっと指揮官は恥辱のあまり、立ち腹を切って憤死するのではないか。

しかし此処は朝鮮である。指揮官の行動も自ずから異なる。すなわち冒頭に掲げた通り、彼は沿道の労働者どもを有無を言わさず連れ去って、形ばかりの軍装をさせ、少なくとも見た目の上では八百人の定員が揃っているように擬装したのだ。

心中密かに、己の「辣腕」ぶりを誇りさえもしただろう。

むろん、この部隊が風雲急を告げる時勢に対し、影響を及ぼすところは皆無であった。彼らはただ、李氏朝鮮の末期状態を証明するため存在したも同然だった。

かと言って、兵隊ばかりを責めるのは些か公平を失しよう。

下が駄目なら、上はもっと救えない。そのころの朝廷内部の様子を詳しく伝える者がある。彼の名前は小川重盛、仁川港領事館に勤むること多年に亘り、日清戦争の接近につき明治二十七年六月五日、彼の地を脱し帰朝したる人物である。

日本の土を踏んで早々、殺到した記者に対してこの人物が語ったところを以下に引く。同年同月十四日の『郵便報知新聞』よりの抜粋である。

…蓋し朝鮮官吏の無気力なる風声鶴唳にも尚ほ其の肝胆を破らんとするの観あり而して乱民の変報一たび到るや彼らは恟々として寝食を安んぜず東奔西走

(京城市街の一点景)

要するにどいつもこいつも混乱のまま、若しくは不安を紛らわしたいの一心でいたずらに声を張り上げていたばかりであって、建設的な議論など、何一つ営まれていなかったということだろう。

上がこうも烏合の衆では、下がゴロツキの集団になるのも仕方あるまい。

あの半島を併合したのは、つくづく以って遺憾であった。朝鮮を敵地と為すべしとはっきり叫んだ茅原華山の正しさが、否でも応でも実感される。

「満洲は宜く放棄すべきものなり、満洲のみならず、朝鮮も亦宜く放棄すべきものなり、露国の更に来て満洲を取る可なり、更に来て朝鮮を取る更に可なり、英国はノルマンデーとブリタニーとを捨てて始めて海上に雄飛したり、露国にして鎮海湾に拠る、日本は始めて海国として自覚すべし」

この金言は、まさしく金属の黄金の通り、永遠に朽ちず錆びない真理であろう。

真理は幾度繰り返しても陳腐化しない。

ゆえに私は都合三度に亘ろうと、この引用を敢てする。

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。

この記事がお気に召しましたなら、どうか応援クリックを。

↓ ↓ ↓

![]()