幕末四賢侯が一、「土佐の老公」山内容堂が鯨海酔侯を号したように。

土佐の海には鯨が泳ぎ、ときに多過ぎるほど出没し、

当然、捕鯨が発達しなければならない。

現に栄えた。

土佐に於ける捕鯨集団――「鯨組」は他国のそれに比べても、とりわけ峻烈な掟によって厳格な統制を確立した組織であって、有事の際にはたちまち海兵に早変わりして働くことを期待されていたというから、だいたいの雰囲気は察せよう。

当時の仮想敵国はむろん支那の明朝であり、京坂の地を衝かんとする彼らの船を室戸岬で喰い止めるのが土佐鯨組の密やかなる使命であった。

軍事組織である以上、「階級」は何にもまして重要問題でなければならない。

その内訳を大まかに述べると、

まず沖差配、これが総指揮官に該当し、

次に各舟の司令役たる

それから櫓を漕ぎ鯨を追う船頭となり、

炊事万端の雑役をこなす取附が、最下級という順序であった。

このうち花形と呼ぶに値するのは、なんといっても羽刺役であったろう。彼らは「濡れた和紙が切れるほど」鋭利に研いだ包丁を口に咥えて鯨にとびつき、その巨体をするする登り、噴気孔の周辺を二ヶ所切り裂き、綱を通すための穴を開ける大任がある。この作業を「手形を切る」と通称し、それに使う包丁を手形包丁と呼んだりもする。

昭和十年代、かつて羽刺役として、無数の鯨と取っ組み合った古強者に、サンデー毎日の一記者が取材をこころみたことがある。

記者の名前は岸哲夫。

元羽刺は由井馬三郎なる古老であって、岸の事前の想像よりも、ずっと華奢な体つきをしていたという。

老人は気前よく追想談に耽ってくれた。

毎年、十月から三月にかけ、鯨の回遊する季節になると、岬の高台に見張り番が現れる。

彼らが鯨を発見し、方向・規模を手旗信号で報せると、時を移さず鯨舟が沖に向って大挙くりだし、海はさながら祭りのように賑やかになる。

この鯨舟は幅一丈程度の軽舟で、その

さて、いよいよ鯨捕りが始まった。

鯨を網舟で取り巻くと、勢子舟は三方から陸に向って追ひ立てる。鯨は逃げようとうろたへて張り出した網に突き当る。すると網にからみつき、巨大な鯨もさすがに動きがとれなくなってしまふ。

船首に立った羽刺が漕ぎ寄せてここぞとばかりに銛を打ちこむ。銛には綱がついてゐて、その先に曳かし樽が結びつけてあり、鯨の力を弱める役をするのである。

ここから羽刺の一人舞台だ。

鯨が弱るか弱らぬうちに、羽刺は鋭利の手形包丁を口にくはへて鯨に泳ぎつき、突き刺さってゐる銛を左手にかひこんで鯨の體にへばりつきながら、右手の包丁で潮吹きから三、四尺下ったチソケモトを二個所切って穴をあける。これを「手形を切る」といふ。(『日本産業風土記』112頁)

(北澤楽天 「くじらとり」)

「手形を切る」際重要なのは、鯨の調子を見極めること。「弱るか弱らぬか」の丁度いい加減を見計らって行わないと、羽刺にとって命取りになりかねない。

噴気孔の周辺は、鯨にとっても痛点の集中する急所であるのか。ここを切られるや否や、猛烈な勢いで暴れるそうだ。

逃れたい、生き延びたいの一念で、向こうも必死だ。ときに海中深く急潜航することがある。そういう場合、背中に張りつく羽刺もまた、海の底まで引きずり込まれる破目になる。

「四方が真暗くなって、水の上をみるちうと、自分らの乗っちょる鯨舟が、トンビが高い空で舞ふやうにチラチラしよります」

由井さんは包丁を右手に、左手で鯨にとりついて手形を切るかっかうをして見せた。すると、おだやかな顔に一瞬殺気が流れ、のたうつ鯨が目の前にゐるやうな気がした。

「鯨は、どんな感触がしますか」

「さうですなあ、まあ冷たいゴムに吸ひついたやうな感じです」

ひやりとするやうな話である。(中略)手形を切るのが早過ぎれば、巨大な鯨の尻尾の必死の一撃で羽刺はおろか鯨舟も何もフッ飛んでしまふし、おくれて時機を失へば、鯨は死んで海底に沈み再び浮き上がらない。これほど度胸のいる男伊達な職業も、外にちょっと例がなからう。(113~114頁)

「しにかまんでゆく」伝統的精神が、ありありと見えるようではないか。

事実、殉職した羽刺はかなり多かったそうである。

が、その危険に見合うだけの成果はあった。手形にうまく綱を通して無事浜まで引き上げ切れば、それだけでもう「七浦が潤う」と持て囃された。

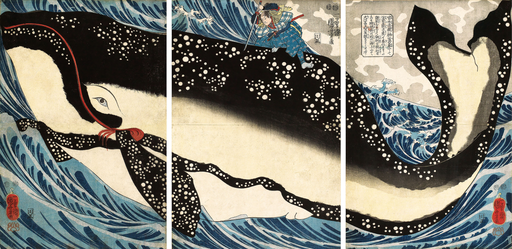

(Wikipediaより、歌川国芳「巨鯨の背中に乗る宮本武蔵」)

江戸時代の中期ごろ、鯨油にイナゴ・ウンカ・メイチュウ等の害虫予防の効き目があると発見されてからというもの、水田向きの需要が安定して見込めたし、骨は甘蔗・煙草にとってのいい肥料、髯はゼンマイ、釣り竿等の工芸品にと、まったく一ツとして棄てる部位なき利用価値の豊富さこそが、その

さても雄々しき土佐の捕鯨は、しかし明治三十年代あたりをピークに、急速に衰えてゆくこととなる。

近代的なノルウェー式捕鯨砲の導入により、鯨を獲るのが極めて楽に、且つ安全になったがゆえだ。気を良くして乱獲の限りを尽くした結果、至極当然の成り行きとして、絶対数が著しく低下した。

文明の罪ではない。

技術の進歩に、人智が追随しきれなかっただけである。

ある厭世家はこのような人界の悲喜劇を、「十六世紀の脳味噌で二十世紀の道具を

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。

この記事がお気に召しましたなら、どうか応援クリックを。

↓ ↓ ↓

![]()