超高齢社会に化しきった現在からは、およそ想像もつきにくい話であるが――。

かつての、そう、帝国時代の日本人は、何と言ってもよく増えた。別段政府に頼まれずとも、何の便宜も図られずとも、自発的に子を為し家を拡大すること、ほとんど別人種の観がある。

とある識者の弁によれば、出生率が若干の下降を示しはじめた大正時代の末頃といえど、尚且つ差引勘定で毎年八十万人の人口増があったというから凄まじい。しぜん、巷は子供で溢れ、その情景が外国人旅行者の網膜にも強く焼き付くこととなる。

日本といふ国は、赤ん坊の多いところだとは、予め教へられてゐたが、これほどまでとは思はなかった。とにかくゆっくりと一人々々、人間らしい方法で生むのではなく、一ダースから二ダース、卵から孵すのぢゃないかと思はれるくらゐである。(『外人の見た日本の横顔』294頁)

例の芸者愛好家であるR・バレット氏に至っては、いっとき物珍しげな視線を向ける36人もの子供たちに追いかけまわされ、童話中の一人物――ハーメルンの笛吹になった気分を味わったという。

(北澤楽天 「村まつり」)

が、単に驚嘆しているだけで済まされないのは当局者たち。

このままのペースで増え続けられようものならば、いずれ国力の限界に達し、官民併せて共倒れになるのでは――。そう危惧する声は少なからず存在し、早くも明治二十九年には福沢諭吉が『時事日報』の紙上にて、人口抑制論を展開している。日本の版図には限界があり、養い得る人口もそれに依拠する都合上、野放図な増殖はいずれ「繁殖停止」のしっぺ返しで報いられよう、と。

後には鳩山一郎なども、優生学のエッセンスを加えつつ人口抑制の必要を説き、「悪い遺伝関係のある男には、輸精管結紮術を施して、子供を生ませない様にしよう」と、友愛精神の塊じみた法案制定に乗り出している(高田義一郎著『らく我記』312頁)。

斯様な極論が、しかし真面目に検討されてしまうほど、当時の人々にとって増え続ける人口は悩みの種に他ならなかった。

ところがそんな世の中へ、風穴を開けた男がひとり。

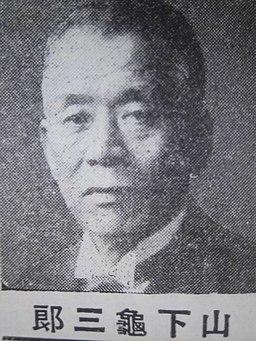

山下汽船の創業者、山下亀三郎に限っては、

――どいつもこいつも、ちょっとおかしいんじゃねえのか。

と鼻で笑って、人口増加を少しも問題としていない。「お目出たの座敷へお悔やみを述べにゆく様なもので、御挨拶の文句が違ってをりはすまいか」と、泰然と構えきっている。

自分の考へでは日本の名産は何と申しても人間である。イタリーで戦時中首相をつとめたニッチといふ男が「イタリーの輸出品の第一は移民だ」と申したといふことを聞いたが、日本の人間は移民なんぞといふ用途を限らず、最上格付の逸品である。人間が名産だといへば一寸変に聞こえるかも知れないが、世界の歴史上僅か六十年の短い期間に今の日本程に発展し飛躍した国民がどこにあるか。(中略)これだけ偉大な事業を仕遂げた人間は余程貴い名産といはねばならぬ。(昭和二年『経済随想』105頁)

山下亀三郎自身、庄屋の七人兄弟の末っ子からのし上がり、三大船成金の一角を占め、ついには山下財閥の頂点に君臨しただけあって、このあたりの意気まさに当たるべからざるものがある。

日本民族のポテンシャルに、彼は全幅の信頼を寄せていた。

更に山下は筆をすすめて、食料自給率など少しも心配には及ばない、足りなければ

さう遠方から運んでは運賃に喰はれてしまはないかといふ懸念が出るかも知れぬが、これも当らない。運賃はまづ原価の二十分の一即ち五分に過ぎない軽少なものである。北海道や九州から運んで来るのと大した違ひはない。殊に九州、北海道からは小船で来ることが多く、南洋からは大型船で運ぶのだから、少し下手な荷役なんかやらかせば、内地米の運賃が高まって

流石、大東亜戦争中も鮎川義介に――ひいては伊藤文吉なるアル中に――銘酒『白鹿』の供給を欠かさなかった男は言うことが違う。

悲観論を鎧袖一触でなぎ倒す破天荒さはこの上なく魅力的だ。彼を頭に戴いた山下汽船は実に幸福と言わねばならない。

最後に少々、余談を述べたい。『経済随想』の出版とほぼ同時期のドイツでは、政府主導で一夫婦ごとに3.8人の子供を「国力維持数」として最低限要求している。

ナチスドイツではない、ワイマール共和政下のドイツに於いて、既に然りだ。

更に人口増加の要を説くため、デュッセルドルフの衛生博覧会の一角に

――二児制の下に、どんな人が生まれなかったか。

なるコーナーを設置。バッハ、レッシング、ヘンデル、フラウンホーフェル、モーツァルト、シューマン、フリードリヒ大王、そしてビスマルク等々と、「民族的英雄」の肖像画をずらりと並べ、いよいよ国民の関心を煽りたてたということである。

こういう手法は、確かに見習うべき価値があろう。

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。

この記事がお気に召しましたなら、どうか応援クリックを。

↓ ↓ ↓

![]()