お得意様といっていい。

日本にとって、ピエール・ダイイという記者は、である。

ベルギーの仏語系新聞「

神戸、大阪、京都、奈良、名古屋、横浜、そして東京。およそ日本で「大都市」と形容されるべき街には、ことごとく足跡を残している。

神戸を「アジア的な巨大なリヴィエラ」、大阪を「工場、船渠、鉄橋、煙突……東方は幻影の様に消え失せる、之は私が入り込んだマンチェスターである」としているあたり、詩的素養もどうやら豊かだったようだ。

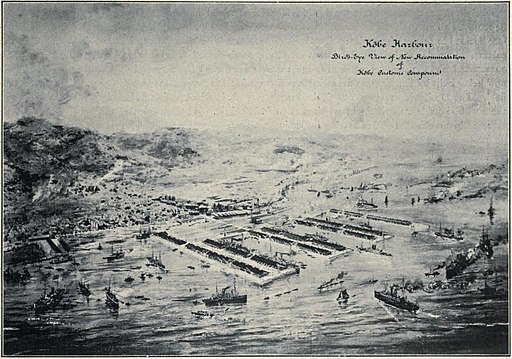

(Wikipediaより、明治時代の神戸湾)

東京では、講演まで行った。

演題は、コンゴに関することだったという。

排日移民法で合衆国から締め出しを喰らった都合上、それに代わる新たな人口の捌け口を模索するのが当時の日本の急務であった。この公演も、あるいはそうした需要に応じたものではなかったか。

斯くの如く、日本と親密な繋がりを結んだピエールである。

その爪先が、日本の一部となって久しい朝鮮に向けられるのは必然だった。

玄界灘いちまいを隔てて横たわるこの半島に上陸し、植民地行政の実際を確かめぬことには彼の日本研究は完成しない。彼は往き、そして、存分に見た。

「小国の悲哀」という言葉は、ベルギー人にとってより痛切な意味を持つ。「ヨーロッパの十字路」という渾名は伊達ではないのだ。両二度の世界大戦に於いてこの国は、ドイツがフランスを殴りつけるための「道」として踏まれてゆく運命を見た。

その背景を持つゆえに、大国に挟まれた小国に対して自分がことさら同情的になることを、ピエールははっきり認めている。「我々特に圧服を知ったベルギー人は自分の自由を失ひ外国の統治の下に生活する国民に対し憐憫の情を表する」と。

なるほどその言葉に違わず、彼は玉座を失い伝統的名誉を葬られ、「李公」と化した旧王族のために歯ぎしりし、首府の名を併合後に改称された「京城」ではなく敢えて「ソウル」と書いたりしている。日本・ロシア・中国という三大強国に囲まれたこの弱小国家へ、どれほどの情意を傾けていたか、よく推し量れる心配りであるだろう。

しかし。

が、しかし、である。

それほどまでに朝鮮に同情的だったピエールでさえ、訪問の後、次のことを認めぬわけにはいかなくなった。

独立に値するには一国民が右の自由を擁護し且自身にて進歩せしめ得ることを要する。朝鮮の場合は斯くあらざることが確である。全く公平に見て自身のみにて進むことのできない此国民を再興せしめる為の日本の非常に麗しい努力は認めなければならない。(『外人の見た日本の横顔』45頁)

思えば最終的に「道」として踏まれる破目になったとはいえ、第一次、第二次両大戦ともに、ベルギーは戦った上で

1914年8月2日、ドイツから領内の自由通過を要求されるや、

「ベルギーは国だ、道ではない!」

と一喝し、猛然と立ち上がった国王アルベール一世の雄姿は伝説的なまでである。

戦えば100パーセント敗北すると承知しながら、それでも噛みつくその様は、かつて三方ヶ原で武田信玄に挑みかかった徳川家康の姿を彷彿として快い。

きっとそのあたりが、独立に値するか、否かの線引きなのだろう。結果としてさんざんな敗北に終わったものの、ベルギー、家康両者にとってその敗北は、後々計り知れないほどの重みを有する無形の財産と化していった。

(Wikipediaより、アルベール一世)

朝鮮人はいったいに無気力で、己あって国家なく、ピエールの見るところ併合前のソウルとは、「捨てられた広大な村」に過ぎなかった。

李朝の頃から此国は不幸の中に沈淪してゐた、而して其住民は専制にして頽廃的な朝廷自身の利益の為に圧服されてゐた。今此憐れな人々に対する圧服は僅少ではないが、少くとも彼等は其理由を知り又

繰り言になるが、これがベルギー人の口から発せられたという事実はとてつもなく重い。

ついでながら記しておくと、例のコロンビア大学教授、S・M・リンゼーも後に朝鮮を訪れて、その雑感を記録している。彼の文面は一貫して奔放な陽気さに彩られており、

日韓併合以来二十年間に、朝鮮において日本人の完成したる事業は、到底簡単に述べることは不可能なくらゐであるが、朝鮮人はまだ認めてゐないやうである。またこの大事業は、もう三四十年はかかるであらうが、とにかく日本人の功績は偉大である。わかい、聡明な朝鮮人は、日を逐うて殖えてゆく。しかも朝鮮の将来は、次第次第にこれらの人々の双肩にかかってゆく。かれらは、朝鮮が独立してゐた時代よりも、もっともっと住みよいところとなし、日本帝国の一部として、恥かしからぬものとなすために、協力を惜しまないのである。(178頁)

1910年の併合を、朝鮮人にとっての一大慶事であると看做して欠片も疑う余地がない。

むしろ独立世代の頑迷不霊を責めるような向きすらある。

ベルギー人とアメリカ人、両者の意識の対照としてこれは好個の材料となろう。白人と一口に括ってみてもその中には、実に多くの個性があるのだ。

ピエール・ダイイはかつての王居たる昌徳宮を「陰鬱な気分で」視察したあと、「心地よい日本列車」に乗り込んで、奉天に向けて去っている。

ここから更に北京に向かい、騒擾中の支那をとっくりと取材したようだ。ジャーナリストとして、実に勤勉な男であった。

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。

この記事がお気に召しましたなら、どうか応援クリックを。

↓ ↓ ↓

![]()