日露戦争中、動員の下った第八師団はひとまず大阪に集結し、この地に三週間ほど滞在してから漸く日本海の波濤を越えて、大陸の戦野を踏んでいる。

『萬年中尉』を著した彼、薄田精一少尉にとって、この三週間ほどじれったい想いを味わったことは他になかった。

無理もない。弘前から大阪に至るまで、都合五日間の軍用列車の旅の途上、プラットフォームに立ち寄るたびに「万歳」三唱で迎えられ、中でも出征者の家族たちが、

「しっかり御奉公しろ!」

「卑怯な真似をするな!」

「笑われるな!」

尽きせぬ名残を惜しみたい気持ちを必死にこらえ、精一杯の力強さで絞り出した激励に、「全身の血肉は湧き返り、肉はピリピリと緊き締る(4頁)」のを覚えたのである。

気合は十分、肉を噛み皮膚を突き破らんばかりに充填された。

今すぐにでも露助どもと戦いたい。そんな思いに反して、大阪に達した彼らを待っていたのは先の見えない「待機」の日々。

似たような例を探すなら、ごちそうを前に延々「待て」を強いられている犬の気分がそれだろう。ほとんど犬神にも似た残酷さであり、不平と怨嗟が

まあ、それはそれとして。

なにしろ師団規模の大人数の駐屯である。従来の宿泊施設だけでは到底これを収容しきれず、数多くの商店が彼らのために建物を提供したとのことだ。

薄田少尉の部隊本部にしても、とある呉服店に設置されていたという。

――その呉服店の店主から。

いよいよ出航と決まった矢先、餞別として、妙なものを贈られている。

妙というのは、隊長以下将校一同に漏れなく配られたその「餞別」に、

――必ず乗船後に開封すべし。

の一項が注意書きとして記されていたことによる。

果たして大阪を出航後、畳の如き瀬戸内海の海上でこれを開封してみると、出て来たのは変哲もない楊子入れ。何の気なしに蓋を開け、くるりと裏を返してみたとき、漸く少尉は注意書きの意味を理解した。

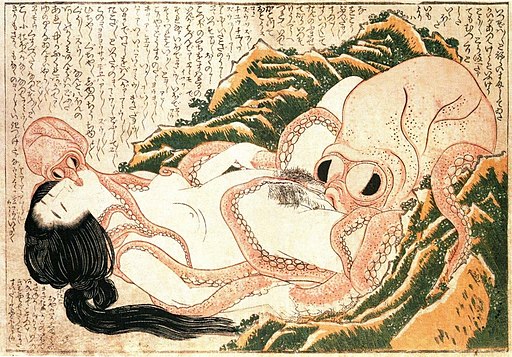

精緻な筆遣いで描かれていたのは、あられもない男女の痴態――所謂

古くは「鎧櫃に春画」と称されたように、武士にとって春画とは単なる性欲発散の道具ではなく、弾除けや必勝祈願など、寧ろ神聖味を帯びさえしたものだった。

火災除けの御守りや、夫婦和合の護符として嫁入り道具に入れられることもあったと聞く。

薄田少尉は士族の家柄。春画の神秘的効能についてのこもごもは、一門の古老たちからよく聞かされたところである。

しかし、いざその所有者になってみると、なんとなく気恥ずかしくもあり、

――若し戦死したとき、柄でもない僕が、春画をポケットに仕舞ってゐたとあっては、不体裁極りなし(150頁)

とも思われたので、さっさとこれを竹馬の友のI少尉にやってしまった。

思ふ心ぞ

なる歌を作った彼らしい見栄の張り方だろう。

ところが少尉は、すぐさま己の所業を後悔する破目になる。その理由は、本人の文章をそのまま引くのがおそらく一番味わい深い。

愈々満洲に着いて、煙台の西、小叭台子に宿営するや、O少尉は時折軍用行李を開いて、独り微笑むことがあるが、其の理由が判らなかった。何時しか其の正体が判った。疑ひもなく濃淡取りどりに極彩色を以て画かれた春画の幾冊かを秘めて置いたのであった。之等の逸品は独りO少尉のみが持ち合せてゐるのではなく、甲乙の誰れ彼れがそろそろ持ち出して自慢し始めた。

僕は生れて始めて手に入った唯一の珍品を門司で手放したことが無性に残念でたまらなかった。(同上)

上陸後、第八師団は黒溝台や奉天といった戦史上にその名を刻む大会戦に直面してゆくことになる。

砲弾がひっきりなしに降りそそぎ、大地が抉れてはじけ飛ぶ、その震動と轟音とに文字通り脳を揺さぶられ続け、ともすれば自分が生きているのか死んでいるのかさえ判然としなくなりだす修羅場。

如何に忠勇な日本兵とて、そんな地獄の只中で、ずっと士気を保ち続けるのは難しい。苦戦中、兵の戦意が萎縮しかけた瞬間に、少尉は幾度も際会している。

そんなとき、

――「弾丸除け」を見ろッ

と叫ぶや、兵士たちはポケットからソロソロそれを取り出して、互いに顔を見合わせて、破顔一笑した後に、みるみる生気の躍動を取り戻し、また勇敢に戦いはじめた。

「弾丸除け」とは、むろん春画を指している。

なにやら冗談のような話だが、少尉は真実なりと力強く断言し、

士気を鼓舞する事に於て、霊験あらたかなること、其の神秘的効果は、戦国武士が「御守り」として、後生大事に肌身離さず、守ったことは、軽々に看過すべきではない。(151頁)

受け継がれてきたならわしには、一見馬鹿らしく見えることでも、突っ込んで調べてみると深い意味が蔵されているのだと警句めいた意味のことを書いている。

奉天会戦後の長きに亘る駐屯中、春画を意味する隠し言葉は「弾丸除け」から更に変化し、あろうことか「射撃教範」と呼ばれるようになっていた。

その浸透ぶりは凄まじく、おい、射撃教範を見ようぜと言えば、ああアレだなと誰もがたちどころに合点した。

だから以下の如き光景も現出する。

何隊の誰中尉は、素敵な射撃教範を有ってゐるさうだといふ工合で、二里や三里の遠きも厭はず、轡を並べて拝見に出かけるのだ。

此の賓客を迎へた中尉は、種々な御馳走を振舞ひながら、恭しく其の文句を朗読する。我々は神妙に控へて之を拝聴する。イヤハヤ正気の沙汰とも思はれないが、事実は正に其の通り!

O少尉は朝から晩まで、画筆を振って何十枚かを筆写して凱旋したが、何うなったことやら?(153頁)

私は以前、とある戦場ジャーナリストの著作物を読んだことがあるが、その人もやはり

――生死の境を潜ってくると、無性に女が欲しくなる。

といった趣旨のことを書いていた。

女! 六尺の有髯男子を泣かしむるも、汝である。又鬼をも拉ぐ荒武者をトロンとさせるも汝である。

剣電弾雨の間に、生気を躍動せしむるも、汝の力である。由来我が日の本の国は「女ならでは夜の明けぬ国」といふも、首肯出来るではないか。(156頁)

結局のところ、これが古今変らぬ男というものの宿命であり、哀しさであり、またばかばかしさでもあるのだろう。

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。

この記事がお気に召しましたなら、どうか応援クリックを。

↓ ↓ ↓

![]()