正岡子規をして生涯女人に親しまなかった、童貞を貫いた人物だと看做したがる向きが巷間の一部に行われている。マクシミリアン・ロベスピエールとこの明治日本の俳聖を、同じ殿堂に入れたがる動きが。

だがしかし、これは根も葉もなき謬見だ。

なるほど確かに正岡子規は、その早すぎる晩年の七年間を病床に伏したまま過ごしている。が、裏を返せばこのことは、そうなる以前の二十七年弱の間は、比較的自由に体を動かせたということでもあろう。実際この前半生の間に正岡子規は、一高に

女を知らぬわけがなかろう。

ところがこの俗説は相当古く、それこそ子規が世を去った明治・大正の昔からまことしやかに囁かれ、「中山民俗学」を築き上げた中山太郎その人さえも、半ば常識として受け入れていたと自著『愛慾三千年史』にて告白している。

中山がこの認識を改められたきっかけは、報知新聞記者時代、加藤恒忠を社長と仰いだことに由る。外交官として辣腕を振るい、伊藤博文を激怒させた経歴すら持つこの人物は、正岡子規の叔父でもあった。

そこで中山はある日のこと、子規の逸話を引き出そうと水を向け、ふとしたはずみで婦人を知らずに死んだのだろうという例の話題に接触すると、加藤社長は意外にも、

「常規(子規の本名)だって木の股から出やすまいし」

一笑に附し、軽く流してしまったという。

この記憶は中山太郎にとって長らく

「冗談じゃない、吉原は勿論、新宿、板橋、千住なんかでよく遊んだよ。先導役に立ったのは、何を隠そう、このわしさ」

果たして古島の返答は、世間に投影されていた正岡子規像を大きく裏切るものであり。

日清戦争に相携えて従軍することが決まった際には、心残りが無いように、尾ノ道――当時の広島屈指の花街――でしこたま垢を落としてから向かったものだと聞かされるに至っては、中山太郎が胆をつぶすほどに驚いたのも無理からぬことであったろう。

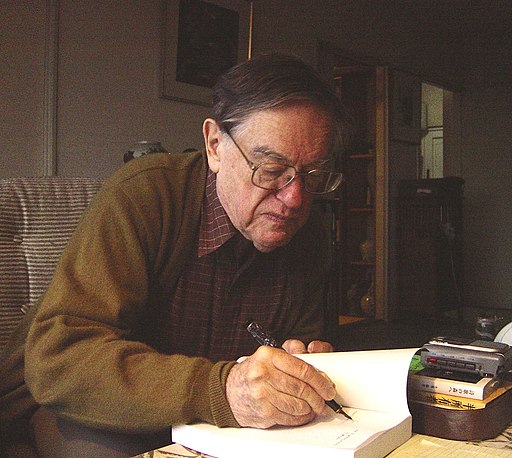

つい一年前のこの時期に逝去したアメリカ出身日本文化研究者、ドナルド・キーンも、やはり正岡子規の童貞説を否定している。

しかしながらそのことで、正岡子規の偉大さは、決して損なわれたりしない。

それどころか私の中で彼に対する畏敬の念が、これまで以上に大きくなったのを実感している。やはり明治の御代のころ、沼波瓊音という国文学者が安芸の俳人・風律の日記に寿貞尼という松尾芭蕉の妾らしき人物を「発見」するや、

「南無芭蕉様、よくぞ妾を持ってくだすった」

感激も露わに躍り上がって叫んだというが、なんとなくその気分が察せるものだ。

プラトニック・ラブなど少しも美しくない。生田春月も詠んだではないか、

心にぶッつかる

心を底まで行けば

肉にぶッつかる。

それにぶッつからねば

まだ徹せぬのだ。

なまぬるい恋、恋とも云へぬ

いろごとよ

と。

人間性を手離し至る悟りほど、気味の悪いものは他にない。肉への焦がれ、俗世への欲念、いつまでも断ち切れず目をぎらぎら光らせている人物こそ、私は好きだ。

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。

この記事がお気に召しましたなら、どうか応援クリックを。

↓ ↓ ↓

![]()