世界大戦中の話だ。

アメリカのとある工場が、深刻な人手不足に陥った。

そこは軍にとって極めて大事な、有り体に言えば軍需工場の一つであって、機能不全を来すなど、到底認められる事態ではない。大至急、穴を埋めねばならなかった。必要とされる人的資源は、最低でも二千人――。

多すぎやしないか、急にできる規模の穴じゃないだろう、桁を間違えているんじゃないか――そう言いたくなる気持ちは分かる。が、こういう類の無理・無茶・無謀が平気の平左で頻発するのが総力戦の恐ろしさ。国家の有する力の限りを戦争遂行に叩き込む、超狂気の具現であった。

当時に於いては機械化もまだまだ中途であって、手作業に頼らざるを得ない範囲が大きかった所為でもあろう。

(海軍工廠に於けるヘリウムガスの製造所)

まあいい。そのあたりの詮索をするのが本意ではない。

当局者はまず、工場所在地一帯に対し募集をかけた。

が、目もあてられない大失敗に終止した。

その工場に於ける作業が如何に危険で困難か。死亡事故の発生すら珍しくないということを、地元住民は地元住民であるだけに、皮膚感覚で知っていたのだ。

当局は方針転換を余儀なくされた。

地元が駄目なら、都市に溢れる人口を引っ張ってくるより他にない。彼らが次に目をつけたのは、ニューヨーク州バッファロー。この地にひしめく労働者をして、如何に郊外に飛び出させるか。宣伝上の名文句を模索して、日夜激論が繰り返された。

やがて、天啓ともいうべき着想を得た。

ただちにポスターが印刷されて、辻々に張り出される運びに至る。

そこに記されていた文面は、

「男の仕事を恐れない命知らずの男子を求む。君の体内には真の闘争の血が流れているか? 姉妹たちにこれは出来ない。とても苦しい仕事です」

真実のつるべ打ちといっていい。

一見滅茶苦茶、しかしながらどうだろう、血気盛んな若者にとって、これは絶好の興奮剤として機能すまいか。

『幼女戦記』を知る方ならば、理解も早いに違いない。ターニャ・デグレチャフはその股肱たる即応航空魔導大隊を編成するに、どんな謳い文句を用いたか。曰く、「求む魔導師、至難の戦場、わずかな報酬、剣林弾雨の日々、耐えざる危険、生還の暁には名誉と賞賛を得る」――。

或いは長谷川哲也の『ナポレオン ―獅子の時代―』三巻に於ける、

このシーンでもいいだろう。

驚くべきことに、現実でもフィクションと全く同じ展開になった。たちどころに志願が殺到、時を移さず工場は、健康な二千名余の労働者を得てめまぐるしく稼働している。

さても清々しき眺めであった。

徳冨蘆花が目指したところの、

「文明の頭脳に野蛮の元気を兼ね備ふるが今日の急務である」

とは、畢竟こんな光景ではなかったか。

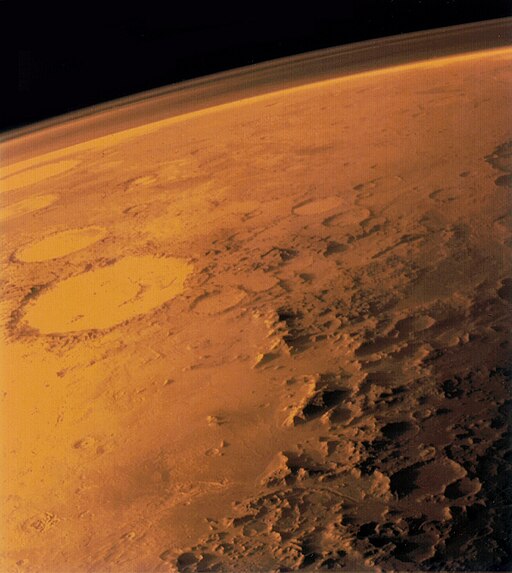

そういえば最近、イーロン・マスクが火星開拓について触れ、最初は大勢が死ぬだろうと赤裸々な展望を述べていた。

(Wikipediaより、火星とその大気層)

当たり前だ。開拓とは地下百尺の捨て石上に漸くのこと成立するもの。イギリス人だって北米大陸入植当初はバタバタ死んだものである。ときには入植団がまるごと消滅した惨事もあった。

が、そうした悲劇の累積にも彼らは決して屈しなかった。あくまでも外へ外へと膨張を求め飛翔する、貪婪としかいいようのない運動律の、その原動力は果たして那辺に在ったのか。「解答例」を以下に引く。

「我々アングロ・サクソン人は、要するに

と、米国で五指を屈すべき大新聞記者のウィリアム・アレン・ホワイトが、ある日私にさう説明した。

紐育ウォールドのマーツは、さらにこの心持を描写して、

「もう我々アングロ・サクソン人は、どこへも移住する余地がなくなった。地球上は隅から隅まで一杯の人だ。どこへゆかうやうもない。しかし、動きたい。かうじっとしてゐると、むづむづしてたまらなくなる。

そこでアメリカ人が、自動車といふものを思ひ付いたのだ。だから我々はこの車に一家中乗り込んで用もないのに一時間五十哩の大速力で、ぐるぐるぐるぐる、自分の国の中を走り廻ってゐるのだ」

と、半ば真面目に、半ば揶揄した。(鶴見祐輔『自由人の旅日記』94~95頁)

(Wikipediaより、ウィリアム・アレン・ホワイト)

二十世紀初頭のアメリカ人なら、イーロン・マスクのアレを聞いてもおじけるどころか、却って腕まくりして奮い立ったに相違ない。一世紀を経た今、果たして彼らは老いたのか。いい試金石になりそうだ。

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。

この記事がお気に召しましたなら、どうか応援クリックを。

↓ ↓ ↓

![]()