近藤正造がアフガニスタンに旅立ったのは、昭和十一年二月二十六日、降り積もる雪を踏んでであった。

奇しくもこの日、帝都では、陸軍青年将校が暴発。斎藤実・高橋是清をはじめとした数多の要人を殺傷し、政府関係機関を占拠する空前の不祥事――「二・二六事件」が進行している。

「君が再び帰るころ、この日本は、よほど変わっているに違いない」

見送りのため、東京駅まで同行した井坂富士夫の言である。

「君の前途も荒れるかもしれないが、まあ、しっかり仕事をしてきたまえ」

そう励ましてくれたという。

仕事――

そうだ、近藤正造は仕事のためにアフガンへ征く。

事の起こりは昨年九月、東京帝国大学工学部教授、内田祥三のもとにアフガニスタンの軍務省から

「建築技師招聘」

の通信が届けられたことによる。

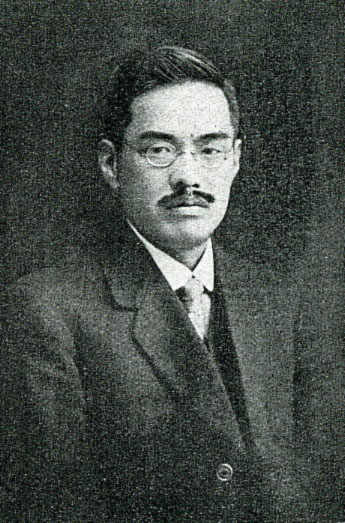

(Wikipediaより、内田祥三)

明治の黎明、大日本帝国も盛んに用いた「お雇い外国人」と畢竟同じ性質だ。国を近代化させるため、高い報酬で斯道の権威を差し招く。ほんの半世紀前までは「招く」一方であった日本人が「招かれる」側に廻ったことに、内田の胸にも少なからぬ感慨が萌したらしい。

――これは是非とも、相応しい人材を見繕わねば。

共に安田講堂を設計した岸田日出刀とも協議し合い、結果白羽の矢を立てたのが、かつての教え子・近藤正造だったというわけである。近藤には学生の時分から型破りなところがあって、卒業後就職した某建築請負の大会社もあるとき未練気なくやめてしまった。

が、それ以後にも天の岩戸村の堰堤工事に携わるなど精力的に活動しており、建築自体に対する熱意は、どうやら衰えた気配がない。

破天荒な情熱家で、かつ身軽。この仕事にはぴったりの逸材と看做してよかろう。本人にかけあってみたところ、やはりと言うか快諾された。かくしてとんとん拍子に話は進み、冒頭の情景へと至るというわけである。

混迷の祖国に背を向けて、上海、香港、昭南、コロンボと、近藤の旅は順調に続く。

やがてムンバイからインド亜大陸に上陸すると、ここから先は陸路で以って、ついに目的のアフガニスタンへ入国を果たす。遠く、アレキサンダー大王にすら

「進軍は容易だが制圧は難しい」

と、ある意味に於いての弱音を吐かせ、現に彼の支配を撥ね返してのけた西アジアきっての「難治の国」は、しかし近藤正造を歓迎した。

彼の仕事はまず手始めに、軍務省の広間の天井を改造することから出発し、新たなる兵営の設置等々、順次広範に及んでいった。

便利使いされた、と言い換えることも可能だろう。

だが、能力のある人間にとって、技量を見込まれさんざんに酷使されることほど幸せな境遇もないのかもしれない。言語不通の不便にも屈さず、近藤はシャカリキになって働いた。

私はこの外に、内閣や宮内省の直轄工事をも担当してゐたから、初一年の間に百五十数件の設計を取纏め、若干の工事に手を染めてゐたのであった。私の仕事は次第に多岐に渉るやうになったから、或は地方に旅行し、或は現地を見ないで設計することもあったが、建設面においては、資材や技術者の関係が日本とは多少事情を異にし、工事について各省と軍務省との間を斡旋してくれる人が稀有であったから、役所の車が競ふて迎えに来るといった都合になりがちで、一つの仕事を纏めるのも仲々骨の折れることであった。(昭和十八年刊行『アフガン記』8~9頁)

四囲の情勢の悪化から、近藤のアフガニスタン駐留期間はわずか二年半に過ぎなかったが、それでもかなりの仕事を成し遂げたことが窺える。

その後の度重なる紛争で彼の親しんだ王政も終わり、無数の建物が瓦礫と化して砂に還った。しかしそれでも隈なく探せば一つや二つ、近藤正造の手になる建築物が、未だ何処かに残されている可能性とて、まんざら無きにしも非ずであろう。

彼の回顧録的な『アフガン記』を読みながら、私はむしろそれを祈りたい気分になった。

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。

この記事がお気に召しましたなら、どうか応援クリックを。

↓ ↓ ↓

![]()